ワン・バトル・アフター・アナザー

「バトル・オブ・バクタンクロス」という名で新作が公開される。

そんなニュースを知った2024年末からこの日が来るのをずっと待ち望んでおりました。

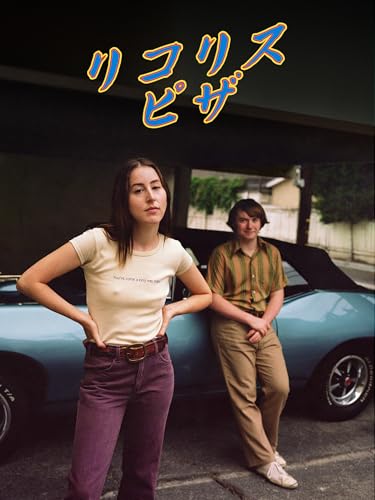

70年代のロサンゼルスを舞台に若い男女の青春模様を描いた「リコリス・ピザ」から4年、つにポール・トーマス・アンダーソン監督の新作が世に放たれるのであります!!

これまで男女の物語や群像劇を通じて、アメリカという巨大な国がどう発展し何を疎かにしてきたのかを浮き彫りにしてきたPTA。

そして発展した20世紀初頭、失われた60年代、眩しかった70年代など、21世紀の彼の作品は「描きたいもの」を求めるあまり現代劇を避けてきました。

そしていよいよ、アメリカが大きくなった最後の理由「戦争」、「政治闘争」をテーマに現代劇を見せてくれるという。

記念すべき10作目にして彼の集大成になるのか。

この2カ月彼の作品をおさらいし、PTA自身が「事前の参考に」と挙げた作品を見るなど、期待しすぎるあまり徹底して予習に臨みました。

超、超、超!!楽しみです!!

早速鑑賞してまいりました!!

作品情報

カンヌ、ベネチア、そしてベルリンの世界三大映画祭すべてで監督賞を受賞したポール・トーマス・アンダーソン監督の10作目は、「逃走劇のフリをした闘争劇」。

冴えない元革命家の男が、何者かにひとり娘を狙われたことから次々と現れる刺客たちとの戦いを強いられ、逃げる者と追う者が入り乱れる追走劇を、不穏な音楽と捧腹絶倒のユーモア、スリリングなカーチェイスアクションをビスタビジョンで送る。

普段小規模な製作費で製作するPTAだが、大規模なカーチェイスをカルフォルニア山岳地で敢行、ビスタビジョンでの撮影により、製作費に1億ドル以上費やした。

また、ビスタビジョンで撮影したことから、ラージフォーマットでの上映も決定。IMAXでは初の1.43:1の拡張アスペクト比で上映される。

また本作は「インフィアレント・ヴァイス」の原作で知られる小説家トマス・ピンチョンの「ヴァインランド」から大まかな設定を使って作られた。

難解な作品を執筆することで有名な彼の映画を、PTAはどのように映画化したのか注目だ。

本作の主演には、「キラーズ・オブ・ザ・フラワー・ムーン」のレオナルド・ディカプリオを起用。

かつて監督の過去作「ブギーナイツ」に出演したかったと述べたディカプリオが、念願のPTA作品で、元革命家だが現在はアル中のさえないダメ親父を熱演。

他にも、父子を執拗に追う狂人大佐の役を、「リコリス・ピザ」、「ドライブ・イン・マンハッタン」のショーン・ペン、空手師範のセンセイ役を、「ボーダーライン」シリーズ、「インヒアレント・ヴァイス」のベニチオ・デル・トロ、革命軍のリーダー役をテヤナ・テイラー、革命家仲間の役をレジーナ・ホール、「リコリス・ピザ」のアラナ・ハイム、そしてボブの娘役を新星チェイス・インフィニティなどが演じる。

「敷石の下にビーチ!」=「希望はある」という言葉を娘に送った「インヒアレント・ヴァイス」から約10年、分断から恐怖政治化の一途をたどるアメリカに、希望はあったのだろうか。

だからこそ今、父であるPTAが「過去」でなく「現代」を描くことの意味が、物語から伝わる予感がする。

絶賛レビューが相次ぐ本作からPTAは我々に何を伝えようとしているのか。

あらすじ

最愛の娘と冴えない日々を過ごす元革命家のボブ(レオナルド・ディカプリオ)。

突然娘がさらわれ、生活が一変する。

異常な執着心でボブを追い詰める変態軍人”ロックジョー”(ショーン・ペン)。

次から次へと襲い掛かる刺客たちとの死闘の中、テンパりながらも革命家時代の闘争心がよみがえっていく。

逃げなければ生き延びられない、だが、娘を救わなければ、父では居られない…!!

ボブのピンチに現れる謎の空手道場のセンセイ(ベニチオ・デル・トロ)の手を借りて、元革命家として逃げ続けた生活を捨て、戦いに身を投じたボブと娘の運命の先にあるのは、絶望か、希望か、それとも——(HPより抜粋)

感想

#ワン・バトル・アフター・アナザー 鑑賞。

— モンキー🐵@「モンキー的映画のススメ」の人 (@monkey1119) October 3, 2025

PTAよ、ありがとう。

今日をどれだけ待ち望んでいたことか。

最高だったぜ…

遠い昔、はるかかなたの銀河系で…でなく現在海の向こうで繰り広げられている戦い。

前作のように短くエピソードを繋ぎながらも深みのある物語に。 pic.twitter.com/rEoLUSuAls

これはもう「スター・ウォーズ」ですよ。

反乱軍VS帝国軍の争いの中で、父(ここ重要)と娘の物語に帰結していく。

16年前も今も、そしてこれからも「戦い」は続き、PTAはただそれを見つめる。

少し違うのは、彼が父親として見つめているということ。

以下、ネタバレします。

待ち望んでいた甲斐があった。

冒頭から本作への期待を書き連ねたわけですが、本当に良かった、本当に面白かった。

正直感想がまとまらないくらいに、笑って、驚いて、しんみりして、興奮して、唸った。

PTA作品はアメリカの歴史にも触れながら、親子や家族の物語をテーマに作ってる印象を持っていますが、かつて「ブギーナイツ」や「マグノリア」のような挑戦的で実験的で野心的な風味のある作品から、「ゼア・ウィル・ビー・ブラッド」、「ザ・マスター」のような重みのある作風へと変化していったように思えます。

ですが、好きすぎて映画化できずに試行錯誤していた「インヒアレント・ヴァイス」では、原作からセリフだけを抜いて作り上げていったという経緯や、三幕構成や物語を語る概念に変化が見え、結果シーンだけ繋げていくだけも映画は成立することに気付き始めていったように思えます。

特に顕著に表れたのが「リコリス・ピザ」だと思っています。

あの映画は男と女が互いを意識しながらも一歩踏み出せないでいる姿を、様々な出来事の中で見せていくだけの構成で、起承転結も曖昧なのにちゃんと2人の心境の変化が散りばめられている。

しかも本作同様古びた映像にも拘らず美しさが漂っているせいで、「青春」の匂いがあふれ出ていたマスターピースだと思っています。

そんな変化を経て記念すべき10作目の本作。

構想20年という長いスパンで製作された本作には、作り始めた20年前と現在で、娘も大きくなればPTA自身も「成長」とは言い難い心境の変化があったのではと感じます。

先ほども書きましたが、20代の頃はPTAだって僕らにだって「若さ」というチカラがあって、何かと体制側に盾突くような中指立てたくなるような世代だったと思います。

何か人と違うことを、絶対成功してやる、そんな気迫やエネルギーが漲っていたと。

だけど、人を好きになり結婚し、子供を産んでいくことで、あの頃の「野心」や「反抗的な面」は消え上せてしまった。

かつての「ファイター」は「守る者」ができたことで、保守的になってしまうんだということを、本作でボブを演じたディカプリオを通じて、PTAは表現したかったんだと思います。

別に俺は良い歳して独身で、今も反抗的な面をむき出しにしてることがしばしばあるけれど、この「父親としての立場」故にかつての自分から堕落していく、娘のことだけがきがかりなポンコツ親父のボブには共感できるなと。

そう考えると、妻であるパーフィディアが「革命家」でなければならないために苦渋の決断をしたのも十分に理解できるなと思えた映画でした。

きっとPTAも本作を製作していくうちに、かつて「映画界に革命を起こしてやる」といった内なる思いが溢れてきたんだと思います。

大体、インディペンデント映画を主戦場とするPTAが巨額を使って映画を撮る時点で、革命的でしょ?

そう考えると本作は、昨今IP作品ばかりのハリウッド映画業界に革命を起こすために、それまでいつもの場所で「興収」なんかに興味がなく、ぬるま湯につかっていた彼が立ち上がるって意味でも、ダブルミーニングな映画だったのかなとも思えます。

父親は変わったが世界は変わってない。

そんな気持ちで作ったであろう本作。

冒頭でも書きましたが、「インヒアレント・ヴァイス」はPTAが初めてトマス・ピンチョンの小説を映画化した作品。

初心者はもちろん、読み慣れてる人でも難解だと言われている原作を映画化したことだけでもすごいことですが、僕はあの映画を何度見ても「話が分からない」ほど複雑な物語構成でした。

でも理解できるのは失われた60年代=元カノに見立てながら、権力というデカい壁にぶち当たりながらも目の前で苦しんでる人なら助けることができる、世界はそうしたデカい力に飲み込まれてしまいそうになるけれど、どうやって希望を見出すかは「自分次第」だってことを、幼き娘たちに伝えたかったんだろうと思っています。

それから10年経って、希望はまだあるのか、と。

劇中では、パーフィディアをリーダーとするレジスタンス「フレンチ75」なる革命家たちが、移民交流センターで拘束されてる移民たちを助け出したり、中絶禁止法を推進する代議士の事務所を爆破したりと、現在でも議論となっている問題を「武力」で解決しようと躍起になっている姿が描かれています。

物語の16年前と言えばオバマ政権下、あの頃も様々な問題があったと思いますが、それから16年経っても問題はすり替えられながら、リベラル派による戦いは続いていることは容易。

ただ、あの頃と違うのは「新しい戦前」とも思える排他的な政策を続けるトランプの「恐怖政治」とも取れる独裁ぶり。

権力者たちのろくでもない政策が弱者を苦しめ続けている現状はどの国でも同じですが、先進国の中でもアメリカほどひどい国はあるのでしょうか。

劇中では、ボブがウィラの学校に赴き、教室に飾られている歴代の大統領を腐すような発言で笑わそうとしていましたが、弱者を守ろうとする革命家たちにとって、歴代大統領が行った政策はロクなモノがないってのが、ボブからの発言で理解できたと思います。

そんな政治的な面が描かれた本作。

内容はそうした題材ながらも、革命家たちとコンタクトを取る上で欠かせないパスワードを忘れてしまって慌てたりブチ切れるボブを筆頭に、前作以上にコメディに振り切った物語になっていますが、これだけ「明日は何が起こるかわからない」現代で、笑ってないとやってられないぞ、と言ってるとも取れる映画だったのではないでしょうか。

また本作は、そうした政治的な題材を扱っていながらも、解決策は一切ないのがPTAだなと思えた映画。

追い込まれたフレンチ75の面々が形勢逆転をして体制側に勝つ物語でもなければ、彼らが一掃される映画でもない。

そうした白黒つける描写もなければ、平和的な収束があるわけでもない。

PTAはある種俯瞰した立場で今のアメリカを投影しながら、自分の立場から娘に捧げるというパーソナルなものに作り上げた作品でもあったのが面白い所だなと。

終盤では捕らわれたウィラが、これまで受けた訓練の賜物なのか、それとも血筋によるものなのか、革命家として覚醒していく片鱗を見せていき、自ら事態を解決する活躍を見せた後、単独でデモに参加しに行く姿を見せます。

またボブはそれまで娘の事ばかり気がかりでラリッてばかりでしたが、最後には「子離れ」していくかのように、これまで使用してこなかったスマホを弄りながら、娘を見送る姿で幕を閉じます。

あまりに過保護だった父親でしたが、知らない間に娘は「大人」になっていたことをしっかり受け止め、娘から教わるのではなく自分でスマホの操作を学ぶ姿が微笑ましいラストでしたし、戦いに身を投じる娘の後ろ姿にちょっぴり誇らしくも感じたボブだったのではないでしょうか。

スターウォーズだろ。

実は原案となった「ヴァインランド」という小説は、娘が母を探す旅のお話だそう。

ラリってばかりの父親ももちろん登場しますが、あくまで主人公は娘。

道中日本にもよって忍者と仲間になって、本作のロックジョーの様な悪の親玉を倒すために旅を続けていくうちに、実は母親はその悪の親玉と繋がっていて、その間に生まれたのが自分であることを知ってショックを受けるという流れなんだそう。

また、60年代の回想を時折挟みながら、どうして80年代がこんな悪の親玉によってふざけた時代になったのかってのを見せていく構成なんだそうで、カリフォルニア州知事から大統領に登りつめたレーガン政権を批判した内容になっているんだそうです。

実際本作でも、パーフィディアとロックジョーの子供がウィラであり、ボブはその事を知りながらも自分の娘のように育ててきた。

さらにパーフィディアがなぜ裏切ったのかという真相も、最後の手紙で明かされており、原作とは少々違う見せ方になっていました。

これ、原作の時点から言われてたそうなんですが、ぶっちゃけスターウォーズのような話なんですよね。

実は母親は帝国軍側で、悪の親玉は私のお父さんだったって、完全にダースベイダーとルーク・スカイウォーカーの関係ですよ。

しかも反乱軍対帝国軍と同じ構図ですから。

そう考えていくと、パーフィディアはパドメで、ロックジョーはアナキン(ダースベイダーね)、ウィラはルークと見立てることができますよね。センセイはヨーダといったところか。

その中でボブは、一度は腐ってしまうけどオビ=ワンに当てはめられるよなと。

さすがにソロやR2=D2のようなキャラは登場しないけど、スターウォーズほどの複雑な結末ではないにしろ、ドッグファイトやライトセイバーのようなバトルがあるわけではないですが、構図的にはこう見立てられる作品だったのではないでしょうか。

ディカプリオベストなのでは?

新星チェイス・インフィニティの鋭い眼光と大器の片鱗を見せつけたお芝居、革命家のリーダーとして現代のあるべき女性像を体現したかのような佇まいを見せたテヤナ・テイラー、そして変態軍人をカラダじゅうで表現し、白人至上主義に見られがちな脳筋ぶりを見せたショーン・ペン。

皆見事な熱演ばかりで度肝を向かれましたが、やはり本作の主役はレオナルド・ディカプリオ。

これまでのディカプリオは、僕からすると「タイタニック症候群」と言われていたように、なんとかして世間が作り上げた「アイドル像」から脱却するために、スコセッシを始め名だたる監督の下で「俳優」になるための土台を作り上げていった人だと思います。

その先には「アカデミー賞主演俳優賞」があり、それに向けて「俺を見ろ!」と言ってるかのような時にクレイジーに時にセンチメンタルに、時にメンタル崩壊してしまうかのような激しい吐露や血管がブチ切れそうな迫真の表情で我々に「スター」として証を刻んでいたように思えます。

ただ、僕自身そんなディカプリオにあまり好感は持てず。

「アビエイター」のラストでの彼の演技には度肝を抜かれましたが、それ以降はどれもワンパターンだなという印象を持っていました。

基本攻めの芝居しかできず、受けの芝居ができない。

だから「俺を見ろ」と言わんばかりの激昂する芝居ばかりする。

単純に「引き算」ができない。

助演で出演した「ジャンゴ」でも、ヴァルツやジェイミー・フォックスを差し置いて、自分の舞台にしてしまう。

それはそれで凄いけど、君の映画じゃないよと。

ただこれまで単独主演だったから背負ってるものが大きかったと考えると納得のいく芝居だよなと思える。

二度と見たくない「レヴェナント」で晴れて主演男優賞を取って以降、ブラピと共演したことで、力を抜くことができる芝居も身に着けたのかなと思ったし、前作「キラーズ・オブ・ザ・フラワー・ムーン」では、激昂する芝居をなるべく避け、静の状態でも演技を見せつける芝居を印象付けたと思います。

そして本作。

主演とは思えないほどスクリーンタイムは多くないんですが、それでも16年前と現在との差をおでこのしわの数で見せるなどした表面的なお芝居はもちろん、父親としての心境の変化、徐々に醸し出していく革命家の血、パスワードが思い出せなくて激しく苛立つ毎度恒例ブチ切れ演技など、様々なディカプリオを足し算したり引き算したりして演技の幅を見せつけることができた作品だったと思います。

観賞前は「どうせまたラリッてばかりの父親だからテンパったりきょどったりして激しくのたうち回るんだろう」なんて思ってましたが、とんでもなかった。

革命家の時代は、凛々しい顔立ちを見せながらパーフィディアを思い情熱を注ぎ、父親になって以降はホントにどうしようもないほど過保護なダメ親父をいつものように見せていく。

出ずっぱりじゃないところも相まって、全体的に諄くないディカプリオを久々に見れた気がして、非常に大満足でした。

どうやら電話でのブチ切れシーンは「狼たちの午後」のアル・パチーノを何度も見て研究したそうで、ただ喚くだけじゃなくちゃんと計算されたお芝居だったことが窺えるエピソードでしたね。

これで2度目のアカデミー賞獲れるんじゃないかと期待できる作品でした。

最後に

まずは手始めに「通常版」で見たわけですが、音質の良さは申し分なく、ジョニー・グリーンウッドの不快かつスリリングな音楽と、銃撃戦やエンジン音が相まって、終始迫力ある音で構成された作品でした。

さらに「ビスタビジョン」での撮影によって、現代劇であるにもかかわらず光とやっみのコントラストはじめ、どのシーンもどこかノスタルジーで味わい深い映像が連発。

特にスケボー集団とビルの屋上を渡りながら逃避行するボブのシーンは、舌で繰り広げられている警察と移民たちが対立するデモによる火花をバックにすることで、正に映画的なグラデーションを醸し出す一級品の映像でした。

とにかく音と映像が優れた映画は素晴らしい。

決して物語を理解できなくても、監督のやりたいことが伝わるし、個人的に79年代映画にハマってる自分からしたら、現代でこんなルックの映画に巡り合えるなんて最高じゃないかと。

監督は本作を鑑賞前に参考にしてほしい映画として、劇中でボブが見ていた「アルジェの戦い」、「ミッドナイト・ラン」、「フレンチ・コネクション」、「旅立ちの時」、「捜索者」の5本を挙げていました。

アルジェの戦いだけは見れなかったのですが、逃走劇を繰り広げながらも2人の掛け合いが楽しいミッドナイト・ラン、レジスタンス故に逃亡しながら家族として生活する旅立ちの時、犯人を追い続ける執念をドキュメンタリータッチで見せたフレンチ・コネクション、そして復讐するために執拗に追う主人公の内なる思いを辿ることで、「実はさらわれたのは実の娘なのではないか」という秘めたものが浮かび上がる捜索者と、設定や構成はここからヒントを得たのではないかという5作だったと思います。

観賞後でも良いので是非この5作を見て、本作を隅から隅まで堪能してほしいですね。

父親は娘を見つけることができるのか、そして家族であるとはどういうことか。

ディカプリオ演じるボブを通じて描かれる家族の在り方、そして新しい戦前の現代の恐怖と戦い。

そんなテーマを、ユーモアを交えながら決死のカーチェイスで締めくくるコメディアクション。

はい、最高でした!!!

おかわりしてきます!!

というわけで以上!あざっしたっ!!

満足度☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆10/10