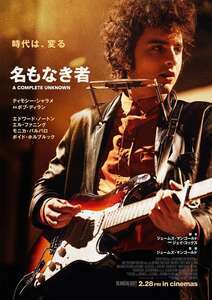

名もなき者 A COMPLETE UNKNOWN

そこまでボブ・ディランを熱心に聞いてこなかったとしても、代表曲くらいは何度も聞いてる。

中学の英語の授業で初めて「風に吹かれて」を聴いたとき、あ、この訳詞「愛という名のもとに」で使ってたやつだと知ったし、高校時代に聴いた「ライク・ア・ローリング・ストーン」は、癖の強い歌い方に戸惑ったけど、「How does it feel?」がすごく聞き心地が良かったのを覚えてます。

映画でいえば「アイム・ノット・ゼア」とかは見てるし、2年前くらいに見たサム・ペキンパーの「ビリー・ザ・キッド21才の生涯」にディランが出演していたのに驚いたし、「天国への扉」が流れるシーンは印象的でした。

そんなディランの草創期から転換期を描いた本作。

洋楽好きなら有名なエピソード「フォークの神様がエレキギターをもって大バッシングを食らった」あたりまでをどのように描くのかに期待です。

きっと答えは「風に吹かれて」るんだろうなぁ。

あ~楽しみ。

早速鑑賞してまいりました!!

作品情報

イライジャ・ウォルドが執筆した「ボブディラン裏切りの夏」を原作に、20世紀を代表するアーティストの一人であり、後の音楽に多大な影響を与えたことはもちろん、ノーベル平和賞をも受賞した歌手ボブ・ディランが、1961年に彗星のごとく現れ、65年に衝撃的なライブを行うまでの約5年間を、「ローガン/LOGAN」や「フォードVSフェラーリ」、「インディ・ジョーンズと運命のダイヤル」など、いまや数少ない職人監督が手掛ける。

NYに渡った19歳の無名ミュージシャンが、様々な人と出会いながら一気にスターダムを駆け上がり、やがて孤独との闘いを経て、のちに20世紀最大の音楽の転換点とも呼ばれるライブへと挑む姿を、混迷と激動が渦巻く当時の時代背景はもちろん、ディランが世に送り出した数々の名曲を主演自身が演奏し歌い上げるシーンを織り交ぜながら描く。

「ウォーク・ザ・ライン/君につづく道」でフォーク歌手の物語を手掛けた経験のあるジェームズ・マンゴールド監督は、元々ディランのファンであることや彼と共同制作できることから話を引き受け、本人から様々なアドバイスを聞いて作り上げた。

そしてボブ・ディランを演じるのはティモシー・シャラメ。

「君の名前で僕を呼んで」以降、「DUNE砂の惑星」や「ウォンカとチョコレート工場のはじまり」と着実にステップアップしてきた彼が、本作を演じるために5年の時間を費やし、自身で歌と演奏を劇中で披露する。

他にも「ナイブズアウト2:グラス・オニオン」や「マザーレスブルックリン」のエドワード・ノートン、「レイニーデイ・イン・ニューヨーク」でシャラメと共演経験のあるエル・ファニング、「トップガン:マーヴェリック」のモニカ・バルバロ、「ファンタスティック・ビースト」シリーズのダン・フォグラー、「アルゴ」のスクート・マクネイリー、「終戦のエンペラー」の初音映莉子などが出演する。

第97回アカデミー賞で作品賞、監督賞、主演男優賞など8部門にノミネートされた本作。

時代の寵児と呼ばれ崇められたフォークの神様の、知られざる青春とは。

あらすじ

19歳の青年ボブ・ディラン(ティモシー・シャラメ)は、魅力的なパフォーマンスと時代の心を掴んだ歌で一気にスターダムを駆け上がる。

彼の存在は時代を大きく動かし、やがて時代の寵児になっていく。

だが高まる名声とは裏腹に、周囲の期待と本来の自分との軋轢に葛藤することに。

1965年7月25日、エレクトリックギターを手にしたディランは、発表したばかりの新曲を携え、ニューポート・フォーク・フェスティバルへと向かう。(Movie Walkerより抜粋)

キャラクター紹介

- ボブ・ディラン(ティモシー・シャラメ)…ミネソタ州出身のミュージシャン。何も持たずにニューヨークの街にたどり着いた19歳当時は無名だったが、激動の時代の中でスターダムを駆け上がることになる。

- シルヴィ・ルッソ(エル・ファニング)…ボブ・ディランの恋人となる人物。「フリーホイーリン・ボブ・ディラン」のアルバムジャケットで知られる、当時の恋人スージー・ロトロがモデル。ディランにとって、大スターとになっても変わらず心のつながりを感じさせてくれる大事な存在。

- ジョーン・バエズ(モニカ・バルバロ)…当時すでに音楽シーン注目のシンガーであり、「フォークの女神」。ディランとは、音楽の道を行く仲間として絆を強めるなかで、次第に関係性を深めていく。

- ピート・シーガー(エドワード・ノートン)…まだ無名だったディランの才能を見抜き、ディランのミュージシャンとしての道を先導した偉大なフォーク・シンガー。ディランとまるで師弟のような関係を築いていく。

- ジョニー・キャッシュ(ボイド・ホルブルック)…ディランと互いに認め合う盟友のミュージシャン。

(FassionPressより抜粋)

タイトルの“A Complete Unknown”とは、ボブ・ディランの代表曲「ライク・ア・ローリング・ストーン」に登場する1フレーズだそうですが、本作においてどんな意味を与えているのでしょうか。

ここから鑑賞後の感想です!!

感想

#名もなき者 試写にて観賞。

— モンキー🐵@「モンキー的映画のススメ」の人 (@monkey1119) February 21, 2025

恐れ入った。事前にサントラ聴きまくったけど映像でもシャラメはディランだった。そこまでディラン知らないけどディランだった。

いや、シャラメでもあった。

困った、面白いぞ。

これ音楽映画というよりかはミュージカルに近い。歌詞が物語にハマる。

もっかい行く。 pic.twitter.com/chTWb7BJnX

自分のありのままを見てほしいのに、周囲が業界が社会が彼を「枠」にはめていく。

誰も止められないんだ、新しいものを追い続ける彼を。

以下、ネタバレします。

ティモシー・シャラメの代表作だ

本作を語る上でまず言わなきゃいけないのは、ティモシー・シャラメが物凄いということ。

コロナ禍が功を奏して演奏や歌唱練習に物凄い時間を費やすことができたとインタビューで語ってたけど、それにしてもディランになり切り過ぎじゃないかというほど、似ている。

いや、似ているという表現はもしかしたら正しくないかもしれない。

ティミーの肉体に、ディランの精神や魂が宿っているといった表現の方が正しいかもしれない。

もうね、なりきってるとかじゃないんですよ。

確かに声も似ている、ギターの演奏も様になっている、癖や仕草もかなり真似ている。

全然ディランのこと知らないけど、そう思わせる説得力がある。

きっと相当研究したんだろうな。

でもそれだけじゃない何かが、この映画のティミーには感じるんですよ。

これもインタビューに書いてあった話で、当時のディランが抱えている苦悩を、彼自身も体験していたんだって。

僕らが知ってる彼の功績って、若くして成功を収めているハリウッドスターの印象が強いけど、実際は全然違ったみたい。

彼が追い求めたのは「メイズ・ランナー」のようなビッグバジェット作品で華々しくデビューしたかったけど、肉体的にキャラに合わないって理由ばかり言われてオーディションに落ちまくってたそう。

悔しい、売れたい、成功したいって考えた時に舞い込んできたのが「君の名前で僕を呼んで」だったそうで。

本来やりたい役ではないけど、描いてた道ではないけれど、あくまで成功するための手段として演じ、そのおかげで今があるって語ってたんですよね。

そう、本作を見ていると、ディランは元々ロックンロールをやりたかったような節があるんですよ。

ピート・シーガーが運転する中でも言ってるし、結局は何でもいいみたいなことを仄めかしてる。

終盤でも「ザ・キンクス」の曲に虜なってたし、カントリーからロカビリーに転向したジョニー・キャッシュと親交を深める辺りから、あくまでフォークソングは手段として考えていたんじゃないかなと思うんですよね。

そういう「売れるために何をすべきか、何を利用すべきか、身の丈に合うジャンルは何か」という見極め方が共通していたんじゃないかと。

だからディランが当時どんな気持ちでいたかっていうのが、ティミーには痛く理解できたからあの演技が成せたのかなと思うんです。

とうとうそんな芸当まで見せてしまったティミーは、本作で歌と演奏全て自身が担当しています。

ウディ・ガスリーを訪ねたディランが、ピート・シーガーらの前で演奏した途端、一気に物語に没入させてくれるし、曲を弾くだけで動きを止めてしまうシーガー一家と同じように見入ってしまう。

それくらい本作の中で影響力を発揮してるんですよね。

思い返せば「ウォンカとチョコレート工場のはじまり」でもティミーは歌を披露してるんですよ。

その時とはまるで違う声で、ダミ声であまり口を開かずに喋ったり歌ったりして寄せてるわけですよ。

ギターのテクニックも様になってる。5年も練習すれば誰でもできるでしょって思うかもしれないけど、常人ならFコード抑えられない時点で挫折しますからねw

コードを目で追わなくても弾けるくらいだし、ベッドの上や机の上で軽く弾くのも手慣れてるくらい、体に染みついてるんですよ。

舞台袖でジョーンを見つめる姿も、恐らくディランはああやって出番待ちしてたんだなと思えるほどの佇まい。

他にもシーガー役のエドワード・ノートンが意外と出番が多く、序盤でもバンジョーを弾きながらオーディエンスのコーラスに合わせてしっかり歌い上げるし、なんなら髪の毛剃っておでこ後退させたり歯までいじってるほどシーガーになりきってるんですよね。

どうやらオファーが来て撮影まで2か月しか準備期間なかったらしいんだけど、それであの芸当ですよ!

また、基本的には教え子ディランに温かな視線を送っている師匠のような存在だけど、クライマックスのライブシーンではスピーカーの配線を斧をでぶった斬ろうと思う瞬間があったり、朝っぱらからホテルにやってきてディランにロックを歌わないよう説得する辺りをみるに、案外怖いキャラにも思えてしまう側面も見れるという。

ジョーン・バエズ役のモニカ・バルバロも実際に本人と会っていろいろ話聞いたりしならがら役を作っていたらしく、細かいビブラートの出し方とかめっちゃ似てましたね。

ボディラインが良すぎて歌手に見えない部分もチラッとありましたけど、ティミーとのデュエットの際に見つめる視線とか、もう最高でしたね。

あ~~~惚れてるんだなぁ!!みたいな。

風のように自由でいたいんだ。

自由と成功を手にしたいジマーマン少年が、フォークギターを携え「ボブ・ディラン」と名を変え、NYへ降り立ってから約5年間の日々を、象徴的な部分だけをトリミングして紡いだ本作。

上映時間2時間20分と少々長めだが、体感時間はあっという間。

きっとボブディランファンなら僕よりも短く感じるだろう。

それだけ「歌」がメインの映画になってました。

歌がメインで象徴的な部分をトリミングした作品で言えば「ボヘミアンラプソディ」が思い浮かびますが、本作で描かれてるのはたったの5年間ですから、きっとそれよりも凝縮した内容になっていると思います。

本作を見た人はもしかしたら、「なんてボブ・ディランはワガママな奴なんだ」みたいなことを思うかもしれません。

ですが、彼の身になって本作を見ていくと、彼の苦悩が滲み出て来やしませんかね。

彼はウディ・ガスリーやピート・シーガー、恋人のシルヴィ、そしてジョーン・バエズや、ジョニー・キャッシュなど、様々な人に巡り合いながら彼らの持っているものや思考、センスなどを吸収し、自分のものに変えていってたんですよね。

ウディやピートからフォークソングを教わり、公民権運動をするシルヴィから刺激を受け黒人的な歌を作ったり、キューバ危機によって明日は我が身のような事態でも政治を批判する歌を作ったり、ジョニーキャッシュと文通しながら彼の音楽を意識したり、そしてジョーンとは幾度かぶつかりながらもステージで魂を共鳴する。

ティミーは「彼と自分は手段として選んだ」と自身の体験を通じて話してるけど、一方で映画ではディランは「新しいものを取り入れて表現する」ことで民衆から支持されていったように見えます。

まさに「時代」を感じながら彼の音楽は変化していった、それは周囲の人たちのおかげだったと。

しかし、その変化のスピードはあまりにも早く、ほかの人たちはついていけなかったことから、彼を「孤独」が襲うんですね。

現代のミュージシャンが大方やりたいことができたとしても、どこかお仕事だから割り切らなきゃって部分もあったりすると思うんですけど、ディランは「ありのままでいたい」がために、本来求めていた自分の理想と、オーディエンスや業界全体の理想との祖語で苦悩していくのが、本作の核になっていたと思います。

本作は、かいつまんで話せばフォークギターをエレキギターに持ち帰るだけの話だけの事なのに、音楽史に残るほど衝撃的な出来事として語られている。

一体なぜ?というのを紐解くお話でもあり、たった5年の間に彼はものすごい勢いで成長していたってことなんですね。

また、音楽には様々なジャンルがあって、色んな人が色んな定義を言ってるけど、その意味って一体何だろうと。

僕自身、集客や運営、業績を優先してアイドルグループばかりを軒並みブッキングする昨今の「ロックフェス」なるイベントに対して、大きな疑問を持ってる身ではあるけれど、そもそもロックって何だ?ってはっきり断言できる自信はないんです。

そうした「型」に嵌めてしまう風潮が、「枠」に収めようとする風潮が、「あなたはこうであるべき」と決めつけるオーディエンスが、ディランはじめたくさんのミュージシャンを苦しめてきたんじゃないかって。

だからクライマックスで爆音で演奏する「ライク・ア・ローリング・ストーン」がむちゃくちゃかっこいいなって思えた作品でしたね。

まるでミュージカル映画のよう。

本作って悪く言えばエピソードの羅列でしかないんですよ。

この時にガスリーとシーガーと出会いました、彼に認められてデビューできました、そしてすぐさまシルヴィに出会って同棲して喧嘩して、彼女がいない間にジョーンと会って・・・ととんとん拍子で話が進んでいくんですよ。

この手の映画に難癖をつける人をみかけるけど、俺は結構肯定派で。

そもそもこの手の描き方は、いわゆる古典的なハリウッドスタイルだったりするわけですよ。

マンゴールド監督は同じような構成で「ウォーク・ザ・ライン」を作ってるし、まるでディランの成長スピードの如くエピソードが駆け巡っていくけど、表層だけっぽく見えがちなエピソードの中にドライなものだけではないウェットなものまで描かれているわけですよ。

もっと言えば、冒頭とラストがガスリーの病室であることや、シルヴィと映画館で見たベティ・ベイビス主演の「情熱の航路」という映画のワンシーンのセリフが、その後の二人の別れを示唆するようなやりとりで、その別れの決め手になるシーンに「情熱の航路」をもう一度引用するという組み合わせが、忘れたころにやってくるという流れ。

さすがマンゴールドだと思いましたよ。

他にも最高だったのは、ジョーンが泊まっているチェルシーホテルにアポなしでやってきたディランが、夜な夜なギター弾くもんだからジョーンが怒るわけですよ、「何しに来たの?」って。

会いに来ただけだってことに腹を立てて、出て行ってと。

だって明日コンサートだろ?と返すディラン。

多分一緒に行こうぜってことなんだと思うんだけど、それすらもさせてもらえない。

きっとジョーン的には会いに来てくれたことは嬉しいんだろうけど、そういうことじゃねえと。

普通そんなやりとりの後に追い出されたディランはどんな表情をするかとか、その後どこへ行くのかとか、一切描かずに翌日のコンサート会場のステージの上に話が進むんですよ。

こういう些細なショットやシーンを繋げずに、どんどん話が進んでいくから見ていて気持ちが良いんです。

別に間を描かなくても話が全然繋がるし。

また、本作は歌をたくさん使用している意味もしっかり担ってます。

それがまるでミュージカル映画のような使われ方をしてるのも面白い。

例えばジョーンとの初対面のシーンで、彼女は「House of the Rising Sun」という曲を歌うんです。

この曲はいわゆる売春宿に居着いてしまった女性が結局そこへ帰ってしまうような悲しい歌で、実際ディランもカバーしてるらしいんですけど、その歌に対してディランが「I was young When Ileft home」という歌で「故郷には帰れない」って歌でアンサーソングとして返すんですよ。

他にもフォークソングの神様的扱いとしてフェスに呼ばれ披露するのが「時代は変わる」で、自分の到来とこれからの若者に対して正に時代が変わる瞬間だぜってのをオーディエンスに知らしめるかのようになってて。

公民権運動やらキューバ危機やらケネディ大統領暗殺やらで世の中物騒な時に、こういう歌を作ってしまうディランのセンスに脱帽なんだけど、この歌で一気にオーディエンスの心を掴んでしまう描写はめっちゃアガります。

あとは、シルヴィを舞台袖においてジョーンと歌う歌が「It Ain't Me,Babe」って歌なんですけど、歌詞が「僕は君が求めてるような男じゃないんだよ」って内容で。

彼女自身、過去を一切話さないディランに、自分の運動に影響されて作った「時代は変わる」を聞いて遠くに行ってしまいそうな予感をするなど、一度は愛想を尽かせるんだけど、ふらっとやってきてはその気があるような態度をとるわけですよ、ディランってやつは。

ディランも「誰の者にもなりたくない」性分だから、恐らくこの歌もシルヴィに向かって歌った歌じゃないんでしょうけど、彼女は舞台袖で真に受けてしまうわけですよ。

だから歌の途中で耐えられなくなって去ってしまうと。

さらには、ニューポート・フォーク・フェスティバルでロックを演奏してしまうディランが1曲目に選んだのが「Maggie's farm」って歌で。

内容は「俺はもうマギー農場で働かないよ、もうまっぴらだ」って歌なんですよ。

フォークソングを歌ってきたからって別にフォークソングを救おうとか別に思ってねえし、お前らに色々期待させられて、俺はもう嫌なんだってことを歌で伝えてるわけですよ。

オーディエンスはカンカンだし、主催者もシーガーもご立腹で。

そして最後に歌うのが「ライク・ア・ローリング・ストーン」なんですけど、これフル尺で歌わないんですよね。

そもそもこの歌ブルジョワにまとわりついてた女が路上生活者に転げ落ちたことに対してあざ笑うかのように「どんな気分だい?」って歌う歌ではあるんですけど、ちゃんと最後に「落ちたら隠すもんなんないだろう?」って救うフレーズもあるからいいんですよ。

でもその部分を歌わずに演奏するもんだから、オーディエンスに対して皮肉にしかなってないというか。

だからこそ「どんな気分だい?」って言葉がガツンと来るというか。

最後に

解釈が間違ってるかもしれないけど、歌には歌で返す、今どんな気分で何を言いたいのか歌で表現するという意味で、非常にミュージカル映画的な作品だったように思えます。

マンゴールド監督が如何にディランが好きなのか凄く伝わる作品でしたし、大して知らない人でも字幕で歌詞が出るので、歌も含めて好きになる人がたくさんで出来たらいいなと。

ラストは病床のウディ・ガスリーにお別れを告げるんですけど、ここでも歌で気持ちを伝えるんですよ。

冒頭でウディ・ガスリーに会えてうれしい気持ちを「Song to Woody」という歌で表現して、ラストは彼の歌「Dusty Old Dust」という歌で締めるんですね。

(2回目観ましたが、本当の冒頭はDusty〜でしたね。なので冒頭でウルっと来ました…)

さようなら、君に会えてよかったと。また俺はさすらうんだって。

このシーンがまぁ泣けるんですわ。

きっと床に臥せてるガスリーも彼に期待してたと思うんですよ、フォークソングを背負って立つ男だと。

フォークソング自体地位が低いといわれてる中、フォークリバイバルによってプロテストソングを筆頭に盛り上げてきたガスリーやシーガーが、ようやく新時代のフォークソングが到来したと喜んでるのに、彼はそうならなかった。

そんな期待をさせてしまってごめん、でも会えてよかったとディランが言うんですよ。

とにかく最高でした。

もう一度見たいほど惚れた映画でした。

僕がオールタイムベストを考えるなら真っ先に挙げるのが「インサイド・ルーウィン・ディヴィス」って映画なんですけど、ラストでボブ・ディランらしき男が登場してフォークソングの終焉を仄めかしてるんですね。

そんなルーウィンが必ずMCで「古くて新しけりゃフォークソングさ」っていうんですけど、この映画のディランがやってきた歌って正に「古いけど新しい」フォークソングだったんじゃないかなぁと。

そういうやや強引な繋がりを見つけてさらに気持ちが高まってます。

というわけで以上!あざっしたっ!!

満足度☆☆☆☆☆☆☆☆★★8/10